2023年9月7~9日の日程で,公立はこだて未来大学で開催されていた認知科学会第40回大会に参加してきました。

私のお役目はプログラム委員会の立ち上げから始まっておりました。開催校の委員の先生が主導して行う下記の作業にSlackを通して微力ながら参加してきました。

・プログラム委員集め

・大会キャッチコピーの作成

・プログラム編成

・発表予定者への対応

・昼休みや懇親会での飲食の準備

そんな中で私もしっかり絡んで進めてきたのが,プログラムの中の1つの企画「特別企画 明和電機トークセッション:ご当地ゴムベースができるまで」でした。

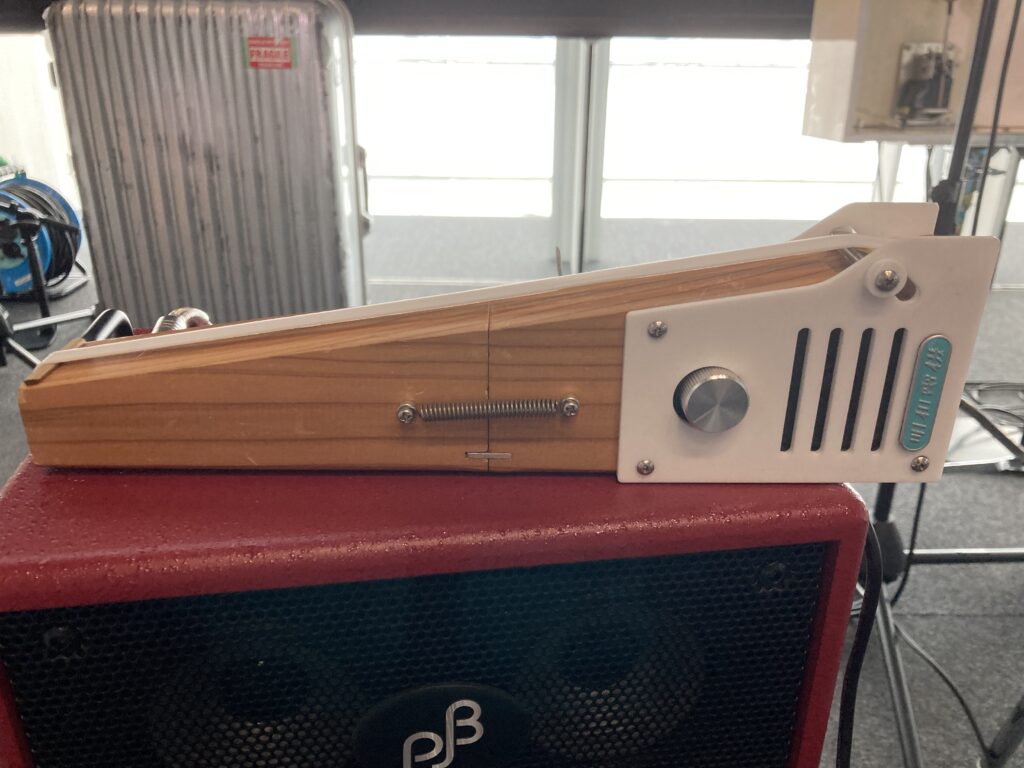

オタマトーンでおなじみ明和電機の土佐信道社長が,函館を中心とする道南のスギなどの木材を使って作った楽器ゴムベース。その仕掛け人がはこだて未来大でデザインを教えられている原田泰先生でした。原田先生が道南材を使ったものの制作を,すでに何度かコラボしていた土佐社長に持ちかけました。実際に木材加工を担当するのが,函館市内に工房を開いて家具を作る鳥倉真史さん。この3人がコロナ禍で直接会えない中,オンラインで相談しながら楽器ができていくプロセスを語ってもらうのが今回のトークセッションの中身です。私の担当はトークセッションの司会(タイムキーパーとも言う)でした。

もちろん明和電機といえば製品を使ったライブです。思いがけず,ミニライブもしていただけることとなり,20年以上明和電機のおっかけをしていた身としてはライブ設営から関われるとあって有頂天でした。

土佐社長の会場入りからアテンドし,そのまま打ち合わせ。楽屋での楽器組み立ても間近で見ることができました。

ここでトラブル発生。社長が背負うパチモクは明和電機の象徴とも言える楽器で,今回も持ってきていただいていたのですが,楽屋で組み立て始めたところ,なんと動かないことが判明。ドライバでパチモクをバラして呻吟する社長を遠くから眺めることしかできません。

設営の時間となり,とりあえず動く音源とピアメカだけでも会場に運び込むことに。順調にセッティングができていたと思いきや,ここでもトラブル。なんと,これまで壊れたことがなかった音源までもがおシャカに。この時点で本番開始30分前です。またもや遠くから眺めるしかできない私。

とはいえ,ショウマストゴーオン。本番は無慈悲に始まります。もとい,私が司会なので,私が始めます。「明和電機代表取締役社長土佐信道さんです,どうぞ!」と噛まずに言うことができました。

オタマトーン,オタマミン,ゴムベース,スシビート,新製品のボーンバーの紹介に続いて,ゴムベースを使った歌を一曲。音源が使えないので,プログラム委員のO先生が発泡スチロールをボーンバーで叩き,不詳私がオタマトーンで(!)シンバルを叩く即席人間ドラムマシンとなりました。夢中だったので気づきませんでしたが会場はいちばん盛り上がった模様。

最後は明和電機愛唱歌「地球のプレゼント」をみんなで歌ってミニライブは終わり。そのままトークセッションとあいなりました。

夜はトークセッションのメンバーに関係者が加わって五稜郭近くで打ち上げ。FAN冥利に尽きる愉しい一日でした!

そうそう。もちろん,研究発表も行っています。

伊藤崇 2023.9.8 子どもの日常生活におけるスマートスピーカ使用の実態 日本認知科学会第40回大会 公立はこだて未来大学

プログラム委員としては,参加されたみなさんがとても愉しそうに研究談義をされていたのがなにより嬉しい。来年は東大で開催だそうです。